Amerikas politische Theologien

Obama und McCain im Vergleich

von Thomas Bäumler

Wie verschieden doch manchmal Geschwister sind! Hier der ältere Bruder, nachdenklich, fast skrupulös, ein Meister des Dialogs, anregend im Gespräch, immer auf Vermittlung bedacht, doch abwägend bisweilen bis zur Entscheidungsunfähigkeit. Dort der jüngere, ein dynamischer Hans Dampf in allen Gassen, erfolgreich, impulsiv, emotional, mal mitreißend, mal verletzend. Es kommt schon vor, dass er erstmal Fakten schafft und hinterher die Fragen stellt.

An der öffentlichen Rolle der Religion scheiden sich die Geister.

Das europäisch-amerikanische Verhältnis gleicht gelegentlich diesem ungleichen Geschwisterpaar. Da sind die USA, der jüngere Bruder, die unangefochtene Führungsmacht des Westens, ein starker Garant der gemeinsamen Werte. Und dabei erweisen sie sich, bei näherer Hinsicht, immer wieder als eine ganze andere Version dieses Westens, den sie so selbstbewusst zu verkörpern beanspruchen: Dasselbe, durch die Aufklärung gegangene griechisch-römisch-jüdisch-christliche Erbe wie das ‚alte Europa’, wenn man so will, und doch immer wieder eine ganz andere, für Europäer nicht selten befremdliche Gewichtung dieser gemeinsamen Wurzeln.

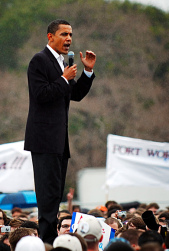

Insbesondere an der öffentlichen Rolle der Religion, wie sie auch im aktuellen Präsidentschaftswahlkampf wieder zu beobachten ist, scheiden sich die geschwisterlichen Geister. Unlängst etwa standen der republikanische Präsidentschaftsbewerber John McCain und sein demokratischer Herausforderer Barack Obama dem Publikum einer evangelikalen Mega-Kirche Rede und Antwort und wurden dort, unter anderem, auf ihren Glauben und ihre persönlichen Theologien hin geprüft. Große Fernsehsender wie CNN und FOX NEWS übertrugen live.

Anfang des Jahres hatte Obamas ehemaliger Pastor wochenlang Schlagzeilen gemacht. Als Vertreter einer sozialkritischen, befreiungstheologisch inspirierten Auslegung des Evangeliums hatte es dieser gewagt, bestimmte Praktiken der US-Regierung im Stil prophetischer Rede von der Kanzel herab zu verfluchen, was, forciert von konservativen Medien, einen landesweiten Skandal auslöste. Der Politiker Obama war schließlich gezwungen, zur Theologie seines ehemaligen Pastors öffentlich Stellung zu beziehen (Obama hat der betreffenden Kirchengemeinde mittlerweile den Rücken gekehrt).

Religiöse Denk- und Sprachmuster prägen die politische Debatte.

Mit der neuen republikanischen Kandidatin für das Vize-Präsidentenamt, Sarah Palin, bewirbt sich nun zudem eine Verfechterin des Kreationismus, also jener mehr oder weniger wörtlichen Lesart der biblischen Schöpfungsgeschichte, um das zweitmächtigste Amt der Welt – ein Thema, das augenblicklich liberale Medien zu skandalisieren versuchen.

Doch nicht nur in diesen und anderen religiösen Themen und ihrem medialen Aufregungspotential zeigt sich der Einfluss des Theologischen auf die US-amerikanische Politik. Auch da, wo vordergründig gar nicht von Religion die Rede ist, prägen religiöse Denk- und Sprachmuster die politische Debatte, und dies in beiden Lagern gleichermaßen, bei den traditionell als religionsferner geltenden Demokraten nicht weniger als bei den Republikanern.

Obamas Amerikanische Verheißung steht ganz in theologischer Tradition

Im Gegenteil: Obamas viel gerühmte Rhetorik bezieht ihre Wirkkraft zu einem guten Teil aus der religiösen Aufladung seiner politischen Botschaft. Da ist viel von Hoffnung, vom Glauben an die Politik und davon die Rede, dass die Zeit gekommen sei. Doch es lohnt sich, diese aufs Politische übertragene Theologie ein wenig genauer in den Blick zu nehmen. Auf dem jüngst zu Ende gegangenen Nominierungsparteitag der Demokraten hat Obama die ‚Amerikanische Verheißung’ (The American Promise) ins Zentrum seiner Botschaft gestellt. Der Glaube an diese Verheißung bewirke, so Obama unter dem Beifall von achtzigtausend begeisterten Anhängern, dass Amerika immer wieder als eine Familie zusammenfinde, um die Zukunft dieser Verheißung für die nächsten Generationen zu sichern.

Fragt man danach, was denn diese Verheißung, dieses Versprechen genau beinhaltet, so scheint die Antwort alles und nichts zugleich zu sein: Die Freiheit, aus seinem Leben etwas zu machen ebenso, wie eine Regierung, die die Rahmenbedingungen für unbegrenzte Möglichkeiten schafft; die moralische Verpflichtung, dass ich meines Bruders Hüter bin ebenso, wie die Wiederherstellung von Amerikas Ansehen in der Welt; Eigenverantwortung ebenso, wie die Möglichkeit, für die gemeinschaftliche Arbeit an einer besseren Zukunft die Spaltung der Nation überwinden zu können: kein hehres Ideal, das nicht zum Platzhalter dieser Verheißung werden könnte. Doch nicht nur das. Auch Obamas ganz konkretes Wahlprogramm, profane Maßnahmen wie ein gerechteres Steuersystem, eine Energiewende weg vom Öl und bessere Bildungschancen für alle, werden als Aktualisierungen dieser Verheißung präsentiert.

Die denkbar größte Allgemeinheit und die geringste Einzelmaßnahme, das Individuum und die Gemeinschaft – kein Gegensatz, kein Sachverhalt, den diese Verheißung nicht mit zu umspannen scheint.

Was für Obamas Gegner so nur den Vorwurf der leeren Rhetorik und der aufgeblasenen Worthülsen bestätigt, erweist sich indes bei näherer Hinsicht als einem klar benennbaren Register der theologischen Tradition entnommen: dem Register der Mystik. Wie der politische Philosoph Ernesto Laclau in seinen Arbeiten gezeigt hat, kreist auch die Rede der Mystiker um eine in diesem Sinne ‚leere Verheißung’, einen leeren Signifikanten, da Gott auf keinen einzelnen Namen und keine einzelne Erfahrung reduziert werden kann, als ‚leerer’ Begriff jedoch die unterschiedlichsten Erfahrungen zu organisieren vermag: Für den Mystiker kann schlicht alles zu einer Manifestation des Absoluten werden. Laclau sieht darin das Vorbild für ein politisches Engagement im Namen eines Universalen, eines Ideals, das stets im Werden ist und seine je konkreten Aktualisierungen immer schon übersteigt. ‚Mystische’ Rhetorik wird für ihn zur Rede einer Politik, die sich als prinzipiell unabschließbarer Revisionsprozess versteht.

Entsprechend funktioniert Obamas ‚leere’ Verheißung, ist sie doch für ihn das, was die Menschen Amerikas immer schon inspiriert habe, für die Verbesserung ihrer Lebensumstände aufzustehen und zu kämpfen, was immer gerade der konkrete Inhalt des Kampfes war:

„Es ist diese Amerikanische Verheißung, die uns vorantreibt, auch wenn der Pfad ungewiss ist, die uns verbindet trotz unserer Unterschiede, die uns nicht auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare schauen lässt – auf jenen besseren Ort hinter der Wegbiegung.“

Transzendenz als unabschließbare Arbeit an der Zukunft, tagespolitische Maßnahmen als Inkarnationen einer stets abwesenden, nie zu erreichenden, doch ewig anzustrebenden Fülle, Amerika als offenes Projekt, das als solches zugleich Gemeinschaft stiftet und erhält: diese ‚politische Theologie’ ist im Kern Obamas Angebot an Amerika im gegenwärtigen Wahlkampf.

McCain, Amerika und der mystische Leib Christi

Für europäische Ohren überraschend vertrauter klingt dagegen zunächst John McCains Antrittsrede auf dem Parteitag der Republikaner. Der Kandidat einer Partei, die in Europa gerne mit Amerikas religiösen Fundamentalisten in einem Atemzug genannt wird, spricht über 40 Minuten lang nahezu ausschließlich über pragmatische, wirtschaftsliberale Politik, ohne darum gleich die Wissenschaft vom lieben Gott zu bemühen. Nur eine frühe Stelle der Rede, an der McCain Gotteskindschaft und amerikanische Staatsbürgerschaft parallelisiert – „Wir sind alle Gottes Kinder und wir sind alle Amerikaner“ – lässt hinsichtlich einer möglichen ‚politischen Theologie’ aufhorchen.

Doch das unmittelbar darauf folgende republikanische Glaubensbekenntnis – „Wir glauben an niedrige Steuern und offene Märkte“ – offenbart zunächst wenig metaphysische Ambitionen. Ist so die Rede über weite Strecken themen- und sachorientiert, mit erwartbaren Seitenhieben auf den politischen Gegner, versteht sich – mündet sie dennoch in einer fulminanten Vergöttlichung der amerikanischen Nation, die erst dem Motto des republikanischen Parteitags – „das Land zuerst“ – und den vielen begeisterten „USA, USA“ Rufen aus dem Publikum die theologische Rückendeckung verleiht.

Eingeläutet wird dieser theologische Abschluss mit einer Konversionserzählung: Es ist die Geschichte McCains als Held des Vietnamkriegs. Diese Geschichte handelt von einem stolzen, ich-bezogenen Soldaten, der in sich selbst den einzigen Sinn des Lebens sieht. Eines Tages stürzt seine Maschine, er ist Kampfpilot, über Hanoi ab. In Gefangenschaft wird er zum Helden, verzichtet auf vorzeitige Entlassung zugunsten von Mitgefangenen, erträgt schlimmste Folter und lernt doch dort zum ersten Mal, von Kameraden bestärkt, sein Land zu lieben:

„Ich liebte es, weil es nicht nur ein Ort, sondern eine Idee war, eine Sache, für die es sich zu kämpfen lohnt. Von dem Moment an war ich nicht mehr derselbe. Ich gehörte nicht mehr mir selbst, ich war ein Mann meines Landes.“

„Ihr gehört nicht euch selbst, denn um einen teuren Preis seid ihr erkauft“, schreibt der heilige Paulus im ersten Korintherbrief und erinnert seine Leser an derselben Stelle, „dass eure Leiber Glieder Christi sind“. McCain oder seine theologisch-politischen Strategen spielen hier offensichtlich auf die Tradition der Kirche als des mystischen Leibes Christi an. Doch der gegenwärtige, irdische Gott hier ist Amerika selbst.

Die unmittelbar anschließende Passage verhöhnt dann interessanterweise zunächst einmal Obamas vermeintlichen Messianismus – „Ich trete nicht an, weil ich denke, dass die Geschichte mich zum Retter des Landes in schwerer Stunde gesalbt hat“ – doch dies nur deshalb, um gleich darauf die eigene Theologie desto deutlicher davon abzuheben: „Mein Land hat mich gerettet und ich kann es nicht vergessen. Und ich werde für es kämpfen so lange ich atme – so wahr mir Gott helfe.“ Was folgt ist ein emotionaler Aufruf zum Dienst am eigenen Land, denn „nichts bringt größeres Glück im Leben als einer Sache zu dienen die größer ist als du.“

Während Obamas Gott, die „Amerikanische Verheißung“, sich ewig entzieht, doch nur um immer wieder aufs Neue die Arbeit an ihrer Erfüllung zu motivieren, ist McCains Gott die gegenwärtige Nation selbst, für die es sich zu kämpfen lohnt, ja die vor allem immer wieder gegen ihre „Feinde“, gegen das „Böse“ verteidigt werden muss. Denn wo das Land ein Absolutes ist, da ist es auch der Feind.

Im November also hat Amerika die Wahl: zwischen der mystischen Politik Obamas auf der einen und McCains Politik des mystischen Körpers der Nation auf der anderen Seite.

Willkommen in der post-säkularen Welt!