Warum schlug die Fahndung nach den NSU-Mördern fehl: struktureller Rassismus oder normales Organisationsversagen?

Von Wolfgang Seibel

Diesen Fragen bin ich vor kurzem in einer ausführlichen Abhandlung nachgegangen.1 Meiner Untersuchung, deren Ergebnisse ich im Folgenden zusammenfasse, lag unter anderem der rund 1400 Seiten starke Bericht des NSU-Untersuchungsausschusses des Deutschen Bundestages zugrunde, der im August 2013 vorgelegt worden war.

Eine Spirale der Fehlleistungen

Das Behördenversagen lässt sich zunächst an zwei eklatanten Misserfolgen festmachen. Zum einen war das „NSU-Trio“ aus Beate Zschäpe, Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos seit Mitte der 1990er Jahre als Angehörige der rechtsextremistischen Szene in Thüringen bei Polizei und Verfassungsschutz aktenkundig. Ein Haftbefehl gegen Böhnhardt und Mundlos wurde im Januar 1998 vorbereitet, nachdem das Thüringer Landesamt für Verfassungsschutz Böhnhardt in Zusammenhang mit der Anfertigung einer „Unkonventionellen Spreng- oder Brandvorrichtung“ (USBV) bringen konnte. Jedoch konnte dieser nicht mehr vollstreckt werden, weil das Trio am 28. Januar 1998 abtauchte. Alle bislang durchgeführten Untersuchungen fanden die Gründe hierfür in Desorganisation und Koordinationsmängeln bei Verfassungsschutz und Polizei.

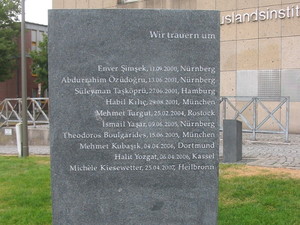

Zum anderen blieben die dem Trio zuzurechnenden zehn Morde und schätzungsweise vierzehn Banküberfälle, die sich zwischen dem 9. September 2000 und dem 25. April 2007 ereigneten, unaufgeklärt. Dies wurde nach den Erhebungsergebnissen der parlamentarischen Untersuchungsausschüsse durch Fehldiagnosen im Fahndungsansatz und Organisationsmängel beim Verfassungsschutz und bei den Strafverfolgungsbehörden von Staatsanwaltschaft und Polizei verursacht. Aufgrund dieser Kombination von Fehlleistungen erschloss sich den Sicherheitsbehörden, insbesondere der mit der Mordaufklärung seit September 2000 befassten Polizei, auch der Zusammenhang zwischen beiden Episoden nicht, bis im November 2011 Böhnhardt und Mundlos in einem Wohnmobil in Eisenach tot aufgefunden wurden und Beate Zschäpe sich tags darauf der Polizei stellte. Wer oder was verhinderte, dass dieser für die Aufklärung entscheidende Zusammenhang hergestellt wurde?

Bei der polizeilichen Fahndung kam es zu der grundlegenden Fehldiagnose, dass es sich bei den Morden an kleinen Gewerbetreibenden mit Migrationshintergrund um „milieubedingte“ Straftaten handele und die Opfer in irgendeiner Weise, etwa durch Schutzgelderpressungen, mit dem kriminellen Milieu verstrickt gewesen seien. Erschwerend trat die Fragmentierung der Fahndungsapparate, zunächst schlicht eine Folge der föderativen Polizeiorganisation, hinzu: So unterblieb zum einen der Informationsaustausch zwischen den nach und nach betroffenen Landespolizeien und eine fachliche Diskussion über die Plausibilität der jeweiligen Fahndungsansätze. Zum anderen wurden die fachliche und direktive Kompetenz des Bundeskriminalamt und der Bundesanwaltschaft nicht oder nur rudimentär in Anspruch genommen. Beides schaukelte sich gegenseitig zu einem Fehlerzyklus auf: Die Fehldiagnose im Fahndungsansatz bewirkte, dass von den Möglichkeiten des Bundeskriminalamt-Gesetzes, die Fahndung beim BKA zu zentralisieren (§ 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BKA-Gesetz), kein Gebrauch gemacht wurde. Umgekehrt verhinderte die damit fortgeschriebene Fragmentierung der Fahndungsapparate, dass die anfängliche Fehldiagnose einer zusammenschauenden Bewertung unterworfen wurde. Bei einer Mordserie, die sich nach und nach auf ein halbes Dutzend Bundesländer erstreckte, musste dies besonders nachteilig ins Gewicht fallen.

Schlüsselepisoden und kritische Weggabelungen

Welche Schlüsselepisoden zementierten diesen Teufelskreis? Hier seien nur die kritischen Weggabelungen genannt, die sich als verpasste Gelegenheit zur Korrektur von Fahndungsorganisation und -ansatz interpretieren lassen.

Im April 2004 wurde mit dem Mord an Mehmet Turgut klar, dass inzwischen fünf türkischstämmige Immigranten, sämtlich kleine Gewerbetreibende, mit derselben Waffe getötet worden waren. Damals entstand beim Polizeipräsidium Mittelfranken in Nürnberg die Initiative, die Übertragung der Gesamtermittlung auf das Bundeskriminalamt zu beantragen. Während die Fachvertreter der bayerischen Polizeibehörden die Ermittlungsführung gerne vollständig auf das BKA übertragen hätten, erklärten sich die zuständigen Fachbeamten des BKA lediglich bereit, „ergänzende strukturelle Ermittlungen“ zu übernehmen. Die bayerischen Polizeibeamten hielten es jedoch für „dringend notwendig und absolut zielführend“, die Gesamtermittlung auf das BKA mit seinen personellen und finanziellen Ressourcen und seiner erprobten Ermittlungsinfrastruktur zu übertragen, zumal „damit zu rechnen [sei], dass die […] Serie von Tötungsdelikten fortgesetzt wird“.2 Doch der bayerische Landespolizeipräsident Kindler, dem es oblag, den entsprechenden Antrag beim BKA zu stellen, blockte aus ‚vorauseilendem Gehorsam‘ ab. Wie er später aussagte, nahm er Rücksicht auf das BKA, wo man der Übernahme der Gesamtermittlung skeptisch gegenüberstand.3 Damit blieb es bei der fragmentierten Fahndungsorganisation und die Chance, die oben geschilderte Fahndungshypothese kritisch zu überprüfen, war vertan.

Die zweite Weggabelung erreichte man mit dem Nagelbombenanschlag in Köln vom 9. Juni 2004, bei dem zweiundzwanzig Personen verletzt wurden, vier davon schwer. Die Täter, die von Überwachungskameras erfasst worden waren, wurden erst nach dem November 2011 als Böhnhardt und Mundlos identifiziert. Bei der anschließenden Fahndung kam es zu einer charakteristischen Fortschreibung des einerseits „ethnisierenden“, andererseits auf das Tätermilieu der organisierten Kriminalität festgelegten Fahndungsansatzes und zu einer willkürlichen örtlichen Beschränkung der Fahndung selbst. Die Kölner Polizei lehnte die Hilfe des Bundeskriminalamts ausdrücklich ab. Doch der wohl entscheidende Fehler unterlief auf politischer Ebene: Das Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen hatte die Tat ursprünglich als Akt „terroristischer Gewaltkriminalität“ eingeschätzt und als solchen dem sogenannten Lagezentrum im Landes-Innenministerium in Düsseldorf übermittelt. Doch wurde diese Einschätzung wenig später auf Weisung des Lagezentrums aus dem weiteren Schriftverkehr gestrichen.4 Der damalige Innenminister von Nordrhein-Westfalen, Fritz Behrens, räumte später ein, dass diese „Korrektur“ der Einschätzung des Landeskriminalamts „nicht auf Ermittlungserkenntnissen vor Ort basiert habe, sondern auf einer Weisung des Innenministeriums“. Bei Verdacht auf terroristische Gewaltkriminalität wäre die staatsanwaltliche und polizeiliche Ermittlung automatisch auf den Generalbundesanwalt und das Bundeskriminalamt übergegangen. So verhinderte auch die Politik, namentlich das nordrhein-westfälische Innenministerium, dass die getroffenen Fehlannahmen mit dem Einsetzen einer zentralen Ermittlung nochmals hätten überprüft werden können.

Standardpathologien des Verwaltungshandelns:

das Scheuklappendenken von Fachbehörden ebenso wie das Konkurrenzverhalten zwischen Behörden oder die notorischen Kommunikationsengpässe („Flaschenhalssyndrom“) an der Spitze von Organisationshierarchien.

Kausale Mechanismen

Die geschilderten Schlüsselepisoden lassen zunächst Standardpathologien des Verwaltungshandelns erkennen: das Scheuklappendenken von Fachbehörden ebenso wie das Konkurrenzverhalten zwischen Behörden oder die notorischen Kommunikationsengpässe („Flaschenhalssyndrom“) an der Spitze von Organisationshierarchien. Aufschlussreich sind ferner die unterschiedlichen Varianten der Politisierung von Fachfragen der Polizeiarbeit, wie sie in den Aussagen von Kindler und Behrens zum Ausdruck kommen. Doch liegt es in der Natur von Standardfehlern, dass sie im Prinzip vorhersehbar und als Risikofaktoren gerade den Praktikern wohlvertraut sind. Mehr noch, dass der föderative Aufbau der Polizei in Deutschland Koordinationsprobleme erzeugt, die in besonders gelagerten Fällen überwunden werden müssen, hatte bereits Niederschlag in den erwähnten Ausnahmeregelungen des Polizeirechts des Bundes gefunden (hier § 4 Abs. 2 des Bundeskriminalamt-Gesetzes).

Blieb diese Chance aus „strukturellem Rassismus“ der beteiligten Behörden ungenutzt? Es gibt keine Anhaltspunkte dafür, dass hierfür rassistische Motive der maßgeblichen Akteure ursächlich waren. Insbesondere die polizeifachlichen Instanzen bemühten sich intensiv darum, die von ihnen selbst erkannten Beschränkungen der Fahndungsorganisation und -hypothese zu überwinden. Gescheitert sind diese Bemühungen stattdessen am Opportunismus des Führungspersonals an der Schnittstelle von Verwaltung und Politik – seinerseits eine Folge von Regelmechanismen demokratischer Politik. Die plausibelste Erklärung dafür, dass die letztlich verantwortlichen Entscheidungsträger sich nicht mehr im Sinne einer zielführenden Fahndung einsetzten, liegt nicht darin, dass die Mordopfer Angehörige einer bestimmten ethnischen Minderheit waren, sondern dass sie überhaupt einer Minderheit angehörten. Künftige Opfer der zweifelsfrei erkennbaren Mordserie konnten in der Tat nicht ausgeschlossen werden, aber die Vermutung lag nahe, dass sie derselben Minderheit angehören würden. Ein Gefährdungsempfinden breiter Bevölkerungskreise und entsprechende Kritik an den Sicherheitsbehörden, davon konnte man ausgehen, würde dadurch voraussichtlich nicht ausgelöst.

Warum hätte sich dieses Kalkül bei Mordopfern aus der deutschen Mehrheitsgesellschaft ganz anders dargestellt? Nicht deshalb, weil die Fahndungsbeamten und ihre politischen Vorgesetzten deren Schutz höher bewertet hätten als den türkischstämmiger Gewerbetreibender. Vielmehr hätten sie eine ununterbrochene Mordserie mit einem nicht eingrenzbaren Kreis von Opfern von vornherein unter dem Gesichtspunkt politischer Kosten statt ,lediglich‘ unter dem Gesichtspunkt ausbleibenden Nutzens, nämlich des Fahndungserfolgs, betrachten müssen. Wären zweiundzwanzig deutsche Schulkinder bei einem Nagelbombenanschlag schwer verletzt oder neun deutsche Gewerbetreibende mit derselben Waffe ermordet worden, hätte die Mehrheitsgesellschaft sich zu Wort gemeldet. Dies hätte nicht nur die Bereitschaft des polizeifachlichen und politischen Führungspersonals gesteigert, im Interesse einer effektiveren Fahndung Konflikte mit anderen Behörden oder im Bund-Länder-Verhältnis in Kauf zu nehmen. Mit einiger Wahrscheinlichkeit wären die Konflikte selbst erst gar nicht manifest geworden. Keiner der Beteiligten hätte sich leisten können, irgendwelche Maßnahmen, die der intensiveren Aufklärung hätten dienen können, zu behindern oder auch nur in Frage zu stellen.

Dieser Befund ist nicht etwa harmloser, er ist vielmehr beunruhigender als es eine Bestätigung der „Ethnisierungs“-Hypothese wäre, weil er ein generelles Risiko erkennen lässt: dass nämlich persönliche und politische Opportunitätskalküle im Umgang mit dem demokratischen Mehrheitsprinzip das Rechtsstaatsprinzip – hier der Gleichheit vor dem Gesetz beim staatlichen Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit – aushebeln können. Das Behördenversagen bei der Fahndung nach den NSU-Mördern ist daher kein Lehrstück für „strukturellen Rassismus“ der Verwaltung, sondern für das Versagen administrativer und politischer Eliten vor Herausforderungen, die aus allgegenwärtigen Spannungsverhältnissen zwischen Demokratie und Rechtsstaat resultieren.

Prof. Dr. Wolfgang Seibel lehrt Politik- und Verwaltungswissenschaft an der Universität Konstanz. Er ist außerdem Adjunct Professor an der Hertie School of Governance in Berlin und Vorstandsmitglied des Exzellenzclusters. Eine ausführliche Analyse zum Thema dieses Beitrags veröffentlichte er 2014 (siehe Fußnote 1).

Fußnoten

- Wolfgang Seibel, „Kausale Mechanismen des Behördenversagens. Eine Prozessanalyse des Fahndungsfehlschlags bei der Aufklärung der NSU-Morde“, in: der moderne staat 7 (2014), S. 375-413.↩

- Deutscher Bundestag, 17. Wahlperiode, Beschlussempfehlung und Bericht des 2. Untersuchungsausschusses nach Artikel 44 des Grundgesetzes, Drucksache 17/14600, 22.08.2013, S. 510, im Folgenden zitiert als: Untersuchungsbericht Deutscher Bundestag, S. 510.↩

- Ebd., S. 512↩

- Ebd., S. 672.↩

Themen Thesen Texte

Dieser Beitrag erschien zuerst im Clustermagazin „Themen Thesen Texte“ 4/2015.

Das Heft erhalten Sie kostenlos bei claudia.voigtmann[at]uni-konstanz.de (solange der Vorrat reicht) oder als

Inhalt

Die Stadt als Resonanzraum

Jan-Friedrich Missfelder

Migranten und Staatsgewalt

Daniel Thym

Migration und Popmusik

Die neuen Helden einer transnationalen Erzählung

Ana Sobral

Warum schlug die Fahndung nach den NSU-Mördern fehl:

Struktureller Rassismus oder normales Organisationsversagen?

Wolfgang Seibel

Was ist Wahrheit?

Beratung von Opfern häuslicher Gewalt in Südafrika

Interview mit

Melanie Brand

Antike Monarchien aus einer neuen Perspektive

Nino Luraghi

Integration durch Bildung?

Das Modell des Sozialinvestitionsstaates auf dem Prüfstand

Marius R. Busemeyer

@000 Swatch-.beats

Die Suche nach einer einheitlichen Internetzeit

Isabell Otto

Lateinamerikanische Kulturtheorien

Kritische Perspektiven auf Kolonialismen und Globalisierung

Gudrun Rath und Isabel Exner

Figuren des Zwischenraums

Lateinamerikanische Angestellten-Literatur im 20. Jahrhundert

Jobst Welge

Was heißt Korruption?

Polizeiarbeit in Niger

Mirco Göpfert