„Das Zicklein, das die Trommel zerstört …“

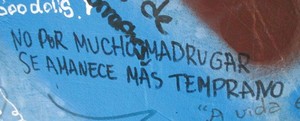

Sprichwörter als Botschaften kulturellen Widerstands

von Miriam Lay Brander

„Jedes Volk, das sich selbst leugnet, befindet sich in einer selbstmörderischen Trance. So heißt es in einem afrokubanischen Sprichwort: ‚Das Zicklein, das die Trommel zerstört, bezahlt dafür mit seinem Fell‘. Retten wir uns also!“

Miguel Barnet, Präsident der Vereinigung von Schriftstellern und Künstlern in Kuba (UNEAC), veröffentlicht am 8. Februar 2015 einen Zeitungsartikel in der von der kubanischen Regierung finanzierten Zeitung Granma. Kuba hat jüngst die diplomatischen Beziehungen zu den USA wieder aufgenommen. Der kubanische Schriftsteller warnt davor, dass auf Kuba nun nordamerikanische Verhältnisse Einzug halten – US-amerikanische Bürokratie, republikanischer Konservatismus, konsumorientierter Kapitalismus. Laut Barnet geht kubanische Identität auf die Befreiung aus der kulturellen Kolonialisierung zurück und beruht auf einer Mischung aus spanischen, afrikanischen und asiatischen Wurzeln. „Wir müssen die Grundlagen unserer Kultur und unserer Traditionen erforschen!“, ruft er insbesondere die kubanischen Künstlerkollegen und Intellektuellen auf. „Dies nicht zu tun birgt das Risiko, über Trümmer zu gehen oder im Moor der kolonialen Abhängigkeit und der Mittelmäßigkeit zu versinken.“ Seine eindrücklichen Warnungen schließt er mit dem Sprichwort über das (selbst)zerstörerische Zicklein. Warum aber lässt Barnet seine Rede ausgerechnet in diesem Sprichwort kulminieren?

Stationen eines afrokubanischen Sprichworts

„Chivo que rompe tambó con su pellejo paga“ („Das Zicklein, das die Trommel zerstört, bezahlt dafür mit seinem Fell“) samt des vorausgehenden Satzes ist ein Zitat, mit dem Barnet zunächst an eine ethnographische Tradition anknüpft: Der kubanische Ethnologe Fernando Ortiz äußerte es 1940 im Vorwort zu den Cuentos negros de Cuba (Schwarze Erzählungen aus Kuba) seiner Schwägerin Lydia Cabrera. Das Zicklein wird dort zum Inbegriff derjenigen, die die afrikanischen Wurzeln Kubas verkennen oder leugnen und sich damit den eigenen Boden unter den Füßen entreißen.

35,9 Prozent der kubanischen Bevölkerung sind nach Angaben des letzten Zensus aus dem Jahr 2012 farbig. Diese Bevölkerungsgruppen, die sich vor allem in den östlichen Provinzen des Landes konzentrieren, sind Nachfahren der afrikanischen Sklaven, die vom 17. bis 19. Jahrhundert in Kuba angelandet wurden. Die afrikanisch-stämmige Bevölkerung kann insofern einen beträchtlichen Teil des kulturellen Erbes der Insel beanspruchen, als das präkolumbische Volk der Taíno, das die Insel vor der Ankunft der Spanier besiedelte, ausgestorben und sein kulturelles Erbe nur schwer rekonstruierbar ist.

Pioniere der kubanischen Ethnographie wie Fernando Ortiz und Lydia Cabrera haben es sich zur Aufgabe gemacht, das afrokubanische Erbe zu erforschen und zu erhalten. In Havanna geboren, entdeckte Lydia Cabrera während eines Aufenthaltes in Paris – aus der geographischen Distanz und nicht ohne eine gewisse Nostalgie – das afrikanische Element als untrennbaren Bestandteil kubanischer Identität. In Paris begann Cabrera auch, diejenigen Erzählungen aufzuschreiben, die sie in ihrer Kindheit aus dem Munde schwarzer Hausangestellter gehört hatte. Mit den 1936 erschienenen Cuentos negros de Cuba legt Cabrera als eine der ersten kubanischen Intellektuellen Zeugnis darüber ab, dass die afrikanische Vergangenheit, die einen großen Teil der kubanischen Bevölkerung verbindet, die Nationalidentität Kubas entscheidend prägt.

Dass viele der afrokubanischen Erzählungen von Lydia Cabrera Sprichwörter enthalten, zeugt gerade von dem schwarzafrikanischen Einfluss: In Afrika finden Sprichwörter als rhetorische Mittel in allen gesellschaftlichen Bereichen Anwendung. So ist bei dem westafrikanischen Volk der Bambara der Ausspruch verbreitet: „Das Sprechen ohne Sprichwort ist wie die Sauce ohne Salz.“1 Nach der kubanischen Revolution und deren Sieg im Jahre 1959 wird Lydia Cabrera sich dem Sammeln afrokubanischer Sprichwörter widmen und diese 1970 in dem Büchlein Refranes de negros viejos (Sprichwörter alter Schwarzer) vom Exil in den Vereinigten Staaten aus veröffentlichen.

Wie zahlreiche der von Lydia Cabrera gesammelten Sprichwörter hat auch das Sprichwort vom Zicklein seinen Ursprung im Wahrsagesystem des Santería-Kultes Dilogún, auch bekannt als caracoles (Schneckenhäuser) – nach den sechzehn Kaurimuscheln, die als Wahrsageinstrument geworfen werden. Entsprechend beruht das ursprünglich afrikanische System, das bis heute vor allem in der Karibik, in Zentralamerika und Brasilien verbreitet ist, auf sechzehn Zeichen, die je auf eine weissagende Figur verweisen. Jeder dieser Figuren sind wiederum bestimmte Sprichwörter zugeordnet, die in der Regel alten Erzählungen aus dem afrikanischen Volk der Yoruba entstammen. Mit deren Hilfe charakterisiert der Befragte die Situation seines Klienten. Das Sprichwort vom Zicklein kündigt hier offensichtlich eine Strafe für einen begangenen Fehler an oder spricht im Falle einer noch nicht begangenen Tat eine Warnung aus. Doch was bedeutet es im Vorwort von Ortiz zu den Cuentos negros und in Barnets Zeitungsartikel?

Medium des Widerstandes

Sowohl bei Ortiz als auch bei Barnet ruft das zitierte Sprichwort zum kulturellen Widerstand auf. Beschränkt sich dieser bei Ortiz noch darauf, afrokubanische Erzählungen, Legenden und Sprichwörter zu sammeln und zu veröffentlichen sowie afroamerikanische Gedichte und Studien über die afrokubanischen Religionen zu verfassen, so erhält er bei Barnet 75 Jahre später eine politische Dimension. Dennoch teilen die beiden Texte von Ortiz und Barnet ein doppeltes Anliegen: eine nach innen gerichtete Stärkung der eigenen kulturellen Traditionen und eine nach außen gerichtete Abgrenzung gegenüber einer kulturellen Übermacht, die als bedrohlich empfunden wird. Diese überzeitliche und doch auf eine bestimmte Kultur bezogene Forderung lässt sich offenbar kaum besser ausdrücken als mithilfe eines Sprichwortes, das auf die Synthese aus afrikanischen und spanischen Elementen in Kuba verweist und zugleich eine Warnung ausspricht. Bezeichnend ist dabei, dass Barnet nicht in erster Linie vor der Bedrohung von außen (den USA), sondern vielmehr vor derjenigen von innen warnt: Mit dem Zicklein spielt er auf den Kubaner an, der Verrat an seinem kulturellen Erbe übt und dafür mit seinem eigenen Fell, also dem Verlust seiner eigenen Identität bezahlt. Damit macht er die kubanischen Intellektuellen selbst für die kulturelle Unterwerfung ihres Landes verantwortlich.

Der subversive Einsatz von Sprichwörtern scheint eine universale Verwendungsweise zu sein. Dass Sprichwörter als Mittel des kulturellen Widerstandes zum Einsatz kommen, hat beispielsweise der deutsche Romanist und Politiker Werner Krauss in seiner Studie zum spanischen Sprichwort beobachtet. Für ihn ist ein großer Teil des spanischen Sprichwörterschatzes aus der Sicht des freien Bauern formuliert, der sich im Mittelalter dem Feudalherrentum gegenüber zu behaupten hatte. Im Kontext der karibischen Plantagengesellschaften bildete das Sprichwort Teil eines Codes, über den die Sklaven verschlüsselt miteinander kommunizieren konnten und der die fragmentarische Form von kurzen Textsorten wie Sinnsprüchen, Liedern und Kurzgeschichten annahm, da aufgrund der strengen Aufsicht längere Gespräche zwischen den Sklaven nicht möglich waren. Auch nach der Aufhebung der Sklaverei im Jahr 1848 behält das Sprichwort sein widerständisches Potenzial in der Karibik bei. So schreibt der Schriftsteller Raphaël Confiant, der sich für das kreolische Erbe auf Martinique einsetzt, im Vorwort zu seiner Sammlung kreolischer Sprichwörter Le grand livre des proverbes créoles. Ti-Pawol: „In Gesellschaften wie den kreolischen, in denen sich zwei (oder mehrere) rivalisierende Sprachen das linguistische Ökosystem teilen, springt es ins Auge, dass das Sprichwort einer der Hauptorte des kulturellen Widerstandes ist.“2

In anderen Worten: Dort wo die Kreolsprachen angesichts der Übermacht des Französischen vom Verschwinden bedroht sind, erweist sich das Sprichwort als wirksamstes Instrument zur Erhaltung der kreolischen Kultur. Dies liegt für Confiant daran, dass das Sprichwort eine über die Zeit relativ stabile Ausdrucksform ist, die von historischen Prozessen weitgehend unberührt bleibt.

Gerade diese Eigenschaft des Sprichwortes macht es nicht nur zu einer sprachlichen Waffe in der Hand des Unterdrückten, sondern auch zu einer beliebten Quelle, durch die der Herrschende etwas über den Unterworfenen erfahren kann. Sprichwörter geben aufgrund ihres häufig anonymen Ursprungs und ihrer kontinuierlichen Wiederholung durch Sprecher aus unterschiedlichen Epochen und sozialen Schichten in besonderer Weise Einblick in das Weltbild einer Gesellschaft. So sind während der Kolonialzeit zahlreiche Sprichwörtersammlungen entstanden, die den Kolonialherren dabei helfen sollten, das Wesen der eroberten Völker zu verstehen und sie so besser beherrschen zu können. Während der kolonialen Besetzung Afrikas durch Frankreich wurden in Europa seit 1885 vor allem in Frankreich und Belgien eine beträchtliche Anzahl von Sammlungen so genannter mündlicher Literatur aus Schwarzafrika veröffentlicht, die neben Erzählungen, Fabeln, Legenden und Rätseln auch Sprichwörter zusammenstellten. Ihre Autoren waren Linguisten, Pädagogen und Missionare, die es sich zum Ziel gesetzt hatten, mithilfe des Sammelns, Übersetzens und Kommentierens von Sprichwörtern in die Tiefen, die ,Seele‘ der kolonisierten Völker vorzudringen.

Dies gelang allerdings nur begrenzt, weil die Sprichwörter in diesen Sammlungen aus ihrem Kommunikationskontext herausgelöst und teilweise fehlgedeutet wurden. Die meisten Autoren kolonialer Sprichwörtersammlungen verkannten den verschlüsselten Charakter des Sprichwortes, der es zum Träger eines kulturellen Wissens macht, das dem außenstehenden Hörer oder Leser verborgen bleibt. Dieses kulturelle Wissen nicht dem Verfall preiszugeben, dazu rufen Ortiz und Barnet mit dem Zicklein-Sprichwort auf.

Miriam Lay Brander ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Literaturwissenschaft der Universität Konstanz. Sie leitet das Forschungsprojekt „Gattung und Globalisierung. Zur Hybridisierung von Gattungen in (post-)kolonialen Kontexten“ (Baden-Württemberg Stiftung) und arbeitet im Exzellenzcluster zu einem Postdoc-Projekt mit dem Thema „Schreiben in Archipelen. Aphorismus und Sprichwort in (post-)kolonialen Kontexten französischer, spanischer und portugiesischer Sprache“.

Themen Thesen Texte

Dieser Beitrag erschien zuerst im Clustermagazin „Themen Thesen Texte“ 5/2016.

Das Heft erhalten Sie kostenlos bei claudia.voigtmann[at]uni-konstanz.de (solange der Vorrat reicht) oder als E-Book zum Download.

Inhalt

Nur ein bettelnder Schüler ist ein guter Schüler

Interview mit Sarah Fuchs

Exodus und Gewalt

Jan Assmann

„Das Zicklein, das die Trommel zerstört …“

Sprichwörter als Botschaften kulturellen Widerstands

Miriam Lay Brander

Das Dilemma der Gleichheit

Ursula Lehmkuhl

Warum man leichter Katalane wird als Südtiroler

Integration in Minderheitenregionen

Christina Isabel Zuber

Ordnung und Konflikt

Die polizeiliche Deutung von Gefahr in Bombay

Julia Eckert

Einfache Gläubige und späte Konvertiten

Syrien am Ende der Antike

Jack Tannous

Die Kunst der Wissens- und Wertevermittlung

Diana Schmidt-Pfister

Verhandlungssache Asyl

Interview mit Philipp Schäfer